칸쿤에서 진지드시는 이야기

마이클 센델 교수의 ‘돈으로 살 수 없는 것들’이라는 책은 돈으로 거래되어도 되는 것과 안 되는 것에 대한 질문을 던지며 시작합니다. 센델 교수는 장기 이식이 필요한 환자를 위한 장기 거래, 불임 커플을 위해 정자나 난자를 매매하는 행위, 대리시험(돈을 받고 대신 시험을 쳐 주는 서비스) 등 가상의, 혹은 현실 세계에 존재하는 수십 가지 종류의 ‘재화 및 서비스’를 예를 들어 우리의 가치관을 시험합니다. 생명권과 같은 인간의 기본적인 권리이므로, 기회의 균등을 보장하기 위해서 등의 이유를 들어 쉽게 대답할 수 있는 것들도 있지만, 어떤 것들은 선뜻 대답하기엔 머리속이 알쏭달쏭합니다. 책에 실려 있었다면 대답하기 어려웠을 것 같은 서비스에는 이것도 포함할 수 있을 것 같습니다. ‘에메랄드 빛 칸쿤의 해변에 자유롭게 출입하여 해수욕을 즐길 권리’ 말입니다.

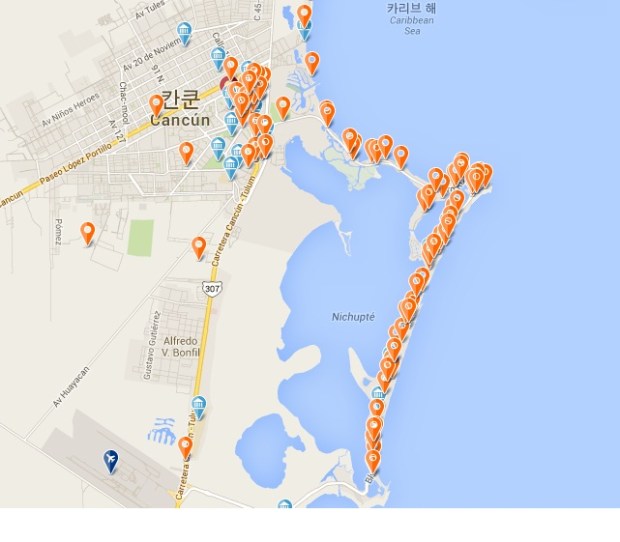

칸쿤 지도입니다. Nichupte라고 써 있는 라군(우리말로는 석호인가요?) 옆에 주황색 아이콘으로 졸조롬 표시된 부분이 호텔입니다. 저 부근을 ‘호텔 존’이라고 부르는데, 실제로 거대한 호텔 건물에 가려 바닷가는 코빼기도 안 보입니다. 창 밖으로 파란 캐러비안해와 백사장이 펼쳐져 있는 방에 묵으면 얼마나 좋겠습니까. 그렇지만 해변가에 있는 숙소는 어마어마하게 비싼 5성급 호텔 아니면 올인클루시브리조트라 저같은 거지 배낭여행객에게는 그림의 떡일 뿐입니다. 수십명의 경비아저씨가 곳곳에 포진하여 사람 기를 죽이는 로비를 통과하면, 바다 전망의 아름다운 풀장을 거쳐 호텔 관리하의 프라이빗 비치클럽으로 나갈 수 있습니다. 저는 괜히 기가 죽어 로비를 당당하게 통과하지는 못했고, 대신 거대한 호텔 건물을 빙빙 둘러 대중에게 공개되어 있는 좁은 구역을 통해 바닷가로 나아갔습니다. 바닷물 위에 담을 쌓을 수는 없는 노릇이니 백사장을 걸어 호텔 앞을 지나가는 것은 괜찮습니다. 다만 저렴한 숙소는 바닷가에서 15분가량 버스를 타야 도달하는 센트로에 대부분 있고, 센트로에서 숙박하며 해수욕을 즐기기란 사실상 매우 번거로운 일이 됩니다. 바닷물에서 퐁당퐁당 재밌게 놀다 나왔는데 샤워도 못하고 찝찝하게 만원 버스를 타고 숙소까지 이동해야한다고 생각해보세요 ㅠㅠ… 그러니 비싼 숙소에서 묵을 형편이 안되면 캐러비안 해변을 코앞에 두고도 바다에서 놀기 쉽지 않은 노릇입니다.

한강이 보이는 아파트가 비싸듯, 호텔에서도 해변 전망 룸이 더 비싼 게 당연하지 무슨 빨갱이같은 소리를 하고 있냐고 물으신다면 할 말은 없습니다. 저는 인간의 자본이 투입되지 않은 ‘자연물’에 대한 감상권이 충분한 사회적 합의가 이루어지지 않은 채 거래되고 있는게 아닌가 생각해봤을 뿐입니다. 다만 오른쪽 날개에 계신 분들이 조금 더 공감할 수 있도록 민족주의적 관점을 적용해보면, 이 문제는 ‘빈자vs부자’의 구도에서 ‘멕시칸vs그링고'(주로 백인 외국인을 일컫는 스펜이어)의 구도로 바뀝니다. 설악산 천왕봉 바로 아래에 한국인들의 평균 소득으로는 절대 갈 수 없는 초호화 산장이 들어서서 돈많은 일본인들로 바글거리는데, 한국인들은 천왕봉에 오르려면 단단히 맘먹고 큰 지출을 하거나 텐트를 지고와서 불편하게 자야 하는, 그런 가상의 상황에 비유하면 말이 되려나 모르겠습니다.

오랜만에 진지먹다가 오바하는가 싶기도 합니다. 호텔에 가려 길에서 바다가 거의 안 보일망정, 백시장으로의 통행권이 완전히 차단되어 있는 것도 아니고, 가이드 북에 의하면 해변으로 가기 위해 호텔을 통과해도 아무 문제 없다고 하네요. 호화로운 호텔, 근사한 레스토랑, 에어컨 빵빵한 쇼핑몰에 근무하는 많은 메히꼬 세뇨르, 세노라들이 미국이나 캐나다에서 온 그링고들 덕분에 생계를 유지하고 있겠지요. 그냥 저는 괜히 불편했습니다. 지구표면적의 70%가 물인데 요리조리 통로로 빠져나가 바다로 ‘입장’해야 하는 상황이, 호텔존과 센트로를 잇는 R-1 버스줄 옆으로 렌트카가 쌩쌩 달리는 광경이, 공공 통로 근처에 있는 사람들과 호텔 앞 썬베드에 있는 사람들 간의 확연한 피부색 차이가…

요즘 제주도에 그렇게 중국 사람들이 땅을 산다던데.. 왠지 저런 씁쓸한 이야기가 될 것 같아 슬프오 ㅠㅠ

그나저나 캐리비안 베이라니!!! 용인의 그곳이 아닌 진짜!!!

잘 놀고 잘 먹고 잘 쉬다 오시옹~!!!!

생각해보니 용인에 있는 캐러비안베이는 한번도 안가봤다 ㅋㅋㅋ 멕시코음식 맛있어서 엄청 잘 먹고 있는데 날씨가 더워서 영양분이 땀으로 다 빠져나가는듯 @_@…

현장에 가봐야만 느낄 수 있는 싱싱 펄떡 거리는 글, 좋구나. 잘 읽었다. 그런데 왜 제목이 ‘ 진지드시는 이야기’인지?

아… 제목은 오랜만에 쓰는 ‘진지한’ 이야기라서 ㅋㅋㅋㅋ

그러니까 지금까지 몇개국, 몇개 도시를 지나온거냐?

도시는 너무 많아서 못 세겠구요 @_@ 음 나라수는 중러몽3+유럽6+남미7+멕시코까지 합치면 지금까지 17개국이네요…!!

진지잡수시는이야기 좋다 ㅋㅋ

조만간에 돌아오면 만나자옹!

이런거 써놓고 다음에 오면 좋은 호텔에서 노닥노닥 왕처럼 묵고싶다고 생각하는 나는 이미 물질의 노예라우~

설 연휴때 대구서 볼까?! 그때쯤 귀국한당 ㅎㅎ

미투미투 ㅋㅋ 원래 사는게 괴리감 투상이인듯 ㅠㅠ 설연휴!! 좋다옹>_< 그때 ㅎㄴ이야기보따리도 기대할게 ㅎㅎ

가끔 이런 진지한 글도 좋네.

메히꼬 사람들도 자기네 땅에온 백인들 때문에 돈벌어서 좋긴하지만 속이 쓰리긴할거야..

ㅇㅇ아무래도 그렇겠지요… 거기다가 지금 칸쿤 해변을 메운 대형 호텔들이 거의다 다국적체인이다보니(웨스틴, 인터콘티넨탈 등등?), 결국은 칸쿤은 버젓이 멕시코땅 이건만 여기 온 관광객들 대상으로 돈을 버는 사람들이 멕시코사람이 아니라 외국 자본가들인 거거든요…

진지한 민지 ㅋㅋ 나도 가끔 관광지 주변에 호텔만 있을때 그런 생각이 스쳐지나가던데..

가끔은 투자인지 착취인지 뭐가 맞는건지 가끔은 헷갈린다.,

착취 까지는 아니더라도…. 뭐랄까 괜히 얄미운 투자랄까@_@??

필리핀 이집트 멕시코 이런데는 진짜 바다 바로앞에 줄줄이 호텔들 세워놔서..

바다가 마치 사유지인것마냥 그러는데

이런거 보면 그나마 우리나라는 그래도 의식이 아예 없지는 않다 싶기도 하고 ㅎㅎ

암튼 완전 공감하는 중.

남은 여행 재밌게 하세요!

참, 제 블로그 http://aliveworld.blog.me/

저는 게을러서 밀린여행기는 아무래도 여행 끝나고 한국가서 할듯요.ㅎ

블로그 가서 살짝 구경해봤는데 캐나다에서 카약이랑 보드타는 사진 보고 +_+캬오 부러워하면서 감탄했네요. 지구를 한바퀴를 돌아도 아직도 못본데가 이렇게 많다니 싶어요 ㅎㅎ

소미씨도 즐거운 여행 되시구요~ 더워서 땀 뻘뻘 흘리다가 하루아침에 급 추운곳으로 가시는건데 감기조심하셔요!!

민지는 여행중에도 똑똑한 생각을 많이 하는구나 ㅋㅋㅋ

그냥… 심심하니까 잡생각 하는거죠 머 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 칸쿤은 커플천국이라 혼자 가면 괜히 삐뚜룸하게 세상을 볼 수 밖에 없음 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ